|

5月7日,清晨的薄雾中,一支特殊的“返乡车队”正缓缓驶入我市河蟹育繁推一体化示范基地。经过五个月的海滨“成长历练”,承载着兴化大闸蟹未来希望的“兴化1号”大眼幼体们,在星夜兼程的奔袭后,终于回到了它们的“兴”家园。

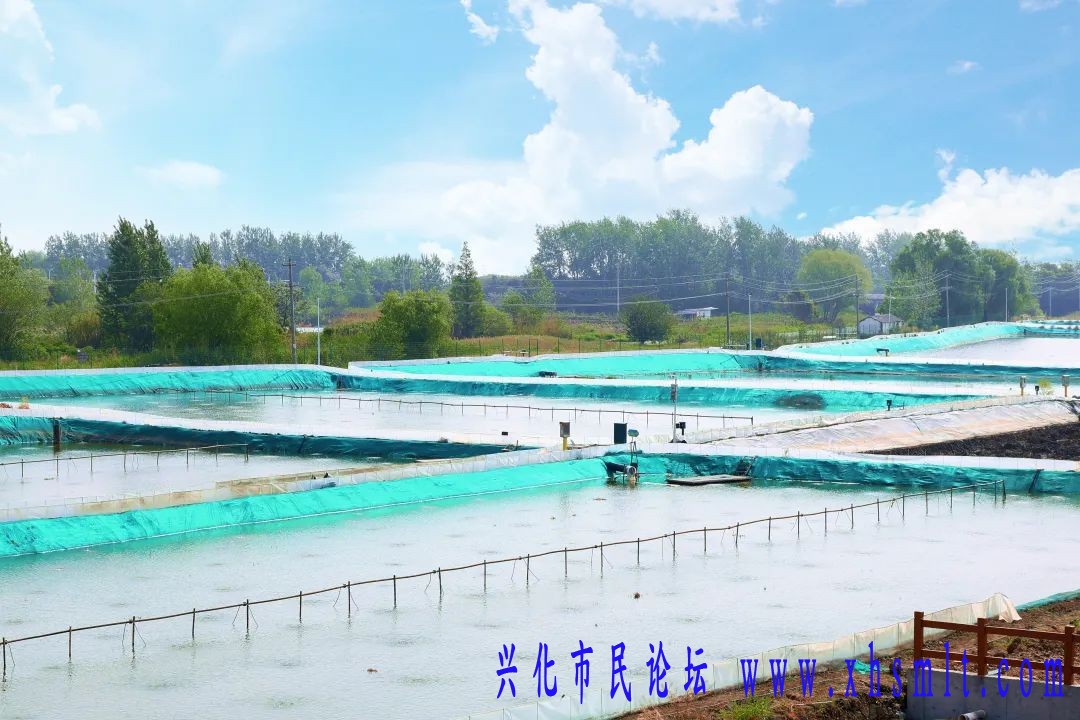

在占地408亩的示范基地,12个1亩标准的扣蟹培育池塘已准备就绪。当运输车在8点准时停靠塘边,中国水产科学研究院淡水渔业研究中心副研究员高建操像迎接新生儿般俯身观察这些充满活力的“蟹宝”。“它们可都是‘混血儿’!”高建操边开玩笑地说着,边轻轻托起一捧晶莹剔透的大眼幼体,只见这些米粒大小、不安分的小家伙们瞬间在掌心四散开来,“不仅活力好,‘兴化1号’的规格也比普通的大眼幼体大,它一斤是6万多只,普通大眼幼体一斤有7—8万只。”

“兴化1号”是我市与中国水产科学研究院淡水鱼研究中心、江苏省渔业推广中心合作开发,从兴化蟹、长江蟹和辽蟹等种质中筛选优质个体进行选育,以性腺发育和生长为主要选育指标,综合多种育种技术的早上市河蟹新品种,其性腺指数比同期常规河蟹提高10%以上。

从兴化到射阳,再从射阳回到家乡,这场跨越180天的“生命远征”始于去年寒冬。2024年11月,科研团队从兴化本地选育的兴化本地蟹中挑优质母本和北方蟹中挑选出的优质父本进行杂交,于去年12月运到射阳的苗种繁育基地繁苗。如今回归的“蟹宝”们再回故乡,将在培育基地开启新篇章。据了解,这批“蟹宝”将在今年年底从幼体成长为扣蟹,即俗称的“蟹种”,蟹种的生产又会为来年成蟹养殖打下坚实基础,第一批成熟的“兴化1号”大闸蟹预计于明年9月“登场”,膏黄满壳的丰收图景已然可期。

“今年是‘兴化1号’选育工程的第六年。”高建操凝视着波光粼粼的水面,眼神中充满关切。这个承载着科研人数年心血的品种还需经历三到四年的考验,通过严格的生产性对比试验后,才能真正开启大规模市场推广。目前来看,“兴化1号”的品种性状良好,达到了预期的选育目标,在未来,这批返乡的“蟹宝”又能带来怎样的惊喜,不妨拭目以待。

|